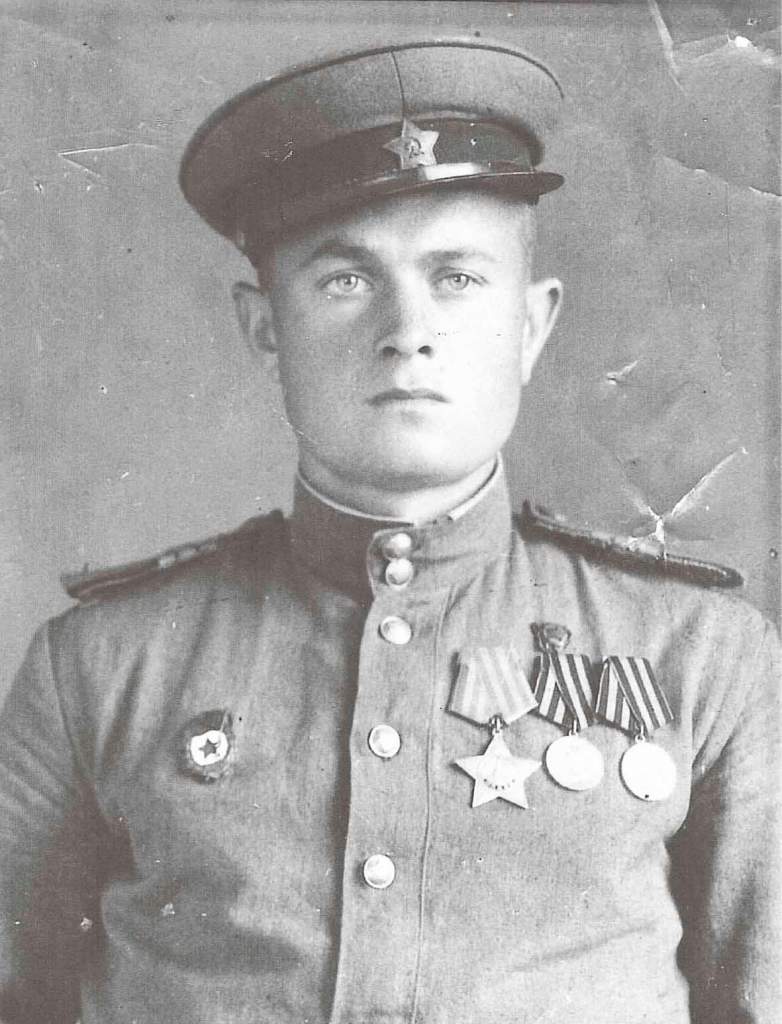

Память. Михаил Павлович Харитонов — один из воинов, участвовавших в боях на территории района.

Мой отец Михаил Павлович Харитонов был призван в первые же дни войны. Восемнадцатилетним мальчишкой попал на фронт. Я всегда интересовался, расспрашивал отца и сегодня хочу поделиться с читателями его воспоминаниями об оккупации района.

«В середине января 1943 года установилась тихая погода. Сугробы — до крыши. Все жители с нетерпением ждали прихода наших воинов, своих дорогих освободителей, потому что видели, как потихоньку драпают фашисты. Ждал этого и я, припоминая слова своего командира роты: «Михаил, немца мы выбьем из этих мест, излечись и жди нас».

С каждым днем раскаты артиллерийских залпов приближались. И вот, 23 января, это счастливое событие случилось. День был ясным, мороз цеплялся своими холодными когтями в незащищенные одеждой места. А в полдень пошел снег — легкий, сухой, отдающий запахом свежести. Я шел в военкомат в отцовском полушубке, который надежно защищал от холода. На душе было спокойно и радостно. Зашел в кабинет. За столом сидел майор. Представившись по-военному, положил на стол книжку красноармейца и трофейный немецкий пистолет. Майор улыбнулся. В присутствии моего отца и фельдшера, который поставил меня на ноги после ранения, я рассказал о своих боевых действиях, о ранении, о выходе из окружения под Развильным и о моем лечении. А было это так.

АВГУСТ 1942 ГОДА

Боли в руке, которую зацепил осколок при бомбежке, я не чувствовал. А вот раненая нога побаливала. Прихрамывая, я пробирался через кукурузное поле. Солнце палило и било прямо в глаза. На передовой ясную, солнечную погоду не жаловали, недолюбливали из-за вражеских самолетов. Мы чудом вышли из окружения, кто как, но живые. Трое нас было. Двое пошли в сторону Тихорецкой. А я раненый, да еще и контуженый остался отдохнуть, набраться сил и пытаться пробраться домой, в хутор Войков. Я в который раз заглушал в себе радость от того, что живой! Не время еще. Дойти надо, встретиться, и вот тогда. Мысли перебивал страшный зуд по немытому телу — просто спасу нет. Отдышавшись, я покандылял дальше и вышел колхозными полями на проселочную дорогу. Приостановился, осмотрелся — нет ли немцев, прошмыгнул дорогу и вошел в подсолнечное поле. Шляпки подсолнечника почти налились семечками — можно и жажду утолить. Сорвав шляпку, я начал сосать молоденькие подсолнечные семечки.

…В голову лезло всякое: было приказано выходить из окружения, кто как может, но что теперь дальше делать? Куда идти? Где сейчас немец, может, перекрыл все пути? Спросить -то не у кого.

…Сидел я в подсолнухах и вспоминал учебную часть под Уралом в 1941 году, ребят-курсантов, стрельбы. И, конечно же, вспомнилась баня. Вот бы сейчас искупаться! Жара стоит, духота. Давно не мылся по-человечески. Решил, как стемнеет, в первой попавшейся на пути речке помоюсь, за день как раз вода прогреется, да и на фрицев наскочить меньше вероятности.

От мыслей о далеком Урале меня отвлек скрип телеги. Послышался женский голос и детский говорок. Я выполз из подсолнухов на дорогу. Быки, запряженные в телегу, остановились, девочка, испугавшись, крепко прижалась к женщине. Женщина была из Рассыпного. От нее я узнал, что немцы оккупировали все села, отлавливают красноармейцев и отправляют в Песчанокопское, в лагерь военнопленных. Женщина сказала, чтоб я ждал ее здесь, в подсолнухах, ночью она принесет одежду и еду. Она крикнула быкам «цоп-цобе», и телега, скрипя, двинулась по пыльной дороге…

В ПЛEН НE СДАМСЯ

Да, цапает немчура нашего брата, цапает. Нет, если такое дело, я в плен не сдамся, мысленно произнес я, сжимая немецкий пистолет, добытый в бою. Некстати стала болеть рука. Хотя отделался я довольно легко, возможно, даже кость не задета. Хорошо ребята вовремя перевязали. Кряхтя, снял гимнастерку. Бинт, пропитанный кровью, намертво прикипел к руке.

…В глазах стоял немецкий самолет, сбросивший на наших бойцов бомбы. Наводчика боевого расчета разорвало в клочья, миномет — в хлам. Я сразу и не понял, что руку осколком зацепило, только кровь увидел. Самолет улетел, бойцы медленно начали шевелиться, отряхиваться от земли, перевязывать друг друга, кого ранило. Политрук с ротным прокричали: «Кто живой, выходить из окружения!» А немец возобновил атаку, пулеметами поливает.

Вспомнил, как просвистевшая надо мной автоматная очередь бросила меня наземь, как впереди метнулось что-то серое, как бросил я впереди немца «лимонку», а тот, увидев ее, бросился на землю. Взрыв, несколько прыжков и немец рядом, перестал барахтаться — готов. Пахло от этого немца каким-то чужим запахом: и одеждой, и табаком не таким и даже потом другим. Лица его я не видел, только затылок и шею, да лужицу крови у левого виска. Быстро освободил пистолет из еще теплой, но уже безжизненной руки фрица и отполз. Видел, как наши бойцы метнулись и побежали к кукурузному полю. А фашисты открыли огонь, наверное, разглядели нас в бинокли. Совсем близко разорвалась мина, взметая клочья земли и вырывая с корнями молодую кукурузу. Когда очнулся, увидел звезды в ночном небе. Пошевелился — живой. Сколько пролежал, неизвестно. Рядом от взрыва мины — воронка. В ушах звон, голова раскалывается. Пополз между рядами кукурузы, слышу — кто-то разговаривает. Узнал нашего командира роты и бойца из соседнего взвода. Я приподнялся и сразу же сел от боли. Бедро царапнуло осколком мины. Пощупал — кровь сочится. Посоветовались и решили, что далеко идти не смогу. Ротный сказал: «Михаил, ты из здешних мест, давай, пробирайся домой, подлечишься. Немца мы выбьем из этих мест и тебя заберем. Только не попадись фрицам, излечись и жди нас. А мы, пока живые и на ногах, будем пробираться из окружения к своим. Давай, сержант, это приказ». Командир роты с товарищем под прикрытием ночи ушли, а я полз ночью, сколько мог. Голова кружилась, тошнило, контузия давала о себе знать. Хорошо, что тепло, лето, а если б зима, то хана! Под утро выдохся. Прилег на землю. Очнулся от боли: ныли раненые конечности, раскалывалась голова, звон в ушах не прекращался. Ужасно хотелось есть. Поднялся, сорвал несколько шляпок подсолнуха и начал грызть.

ДОМА

Вспоминая бой, я потихоньку пробирался к началу поля, где на перекрестке трех полей — подсолнечника, кукурузного и бахчи — стоял колхозный вагончик. Очень хотелось пить и я пополз к арбузам. Сорвал арбуз и назад, в подсолнухи. Решил ждать женщину здесь. Арбуз арбузом, а кушать-то хочется. Через дорогу — кукуруза, сломал початок покрупнее, очистил. Молочные зерна кукурузы сладковато таяли во рту. Хорошо все-таки, что лето, оно и греет человека, и кормит.

Женщина из Рассыпного передала мне съестного и черную поношенную спецовку тракториста. Затем сообщила, что немцы и техника двинулись в сторону Ворошиловска (Ставрополя), здесь их осталось мало, но уже мародерничают.

Я поблагодарил женщину, она ушла. Кое-как переоделся я в замасленную робу и принялся за еду. В холщовой сумочке были кусок хлеба, сало, яйца, вареная картошка, лук.

Когда стемнело, выдвинулся полями в сторону Песчанки. На третий или четвертый день раненую ногу раздуло от бедра до колена. Так, около недели блукал я по полям, пока добрался до хутора Войкова, где жили мои родные.

Спрятав пистолет и солдатское обмундирование в сарае, я тихонько постучал в окошко. Мать, поняв, что это я, причитая, впустила. В хате спали на своих лежанках младшие братья. Отец был на ж/д станции. По болезни и брони он не воевал, а работал путевым обходчиком.

Мать, чтобы не разбудить детей, повела меня в летнюю кухню и уже здесь начала расспрашивать меня обо всем. Потом кое-как помылся в тазике, надел чистое белье и присел за стол.

— У вас немца еще не было? — только и спросил я.

— Миловал Бог, пока только в Песчанке, — ответила мама.

Мы говорили о том, о сем, я ел, и было мне так хорошо в доме родном. Мама стала думать, как будут они с отцом прятать сына-красноармейца от фашистов. В эту ночь спал я мертвецким сном. Проснулся от скрипа двери. Оказывается, мать послала двенадцатилетнего Петра и семилетнего Николая к отцу, сообщить обо мне. Выслушав своих сыновей, Павел Дмитриевич обратился за помощью к знакомому фельдшеру, который прибыл на хутор в этот же день. Медик осмотрел меня и сказал, что необходим постельный режим и длительное лечение. Все проходило в строгой тайне, так как фашисты уже наводили свои порядки. Все понимали, что будет, если узнают о красноармейце.

…И полетели дни, недели, месяцы. Фельдшер наведывался и контролировал мое состояние. К декабрю я практически восстановился.

Эту историю мы поведали майору в военкомате. Выслушав меня, он подошел и пожал руку моему отцу и фельдшеру: «Спасибо вам за сохраненную жизнь бойцу».

.Через три дня я был полноправным бойцом кавалерийской дивизии и пошел дальше дорогами войны».

С. ХАРИТОНОВ, с. Песчанокопское.

***

фото: М.П. Харитонов, командир минометного расчета 17 гвардейского кавалерийского Лидского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии